Вера в то, что от и до…. Памяти Юрия Вильямовича Александрова посвящается.

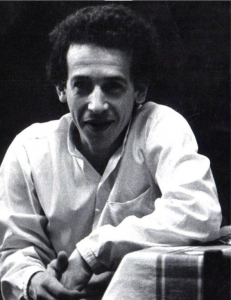

Юрий Вильямович Александров (1951-2010). Культуролог, киновед, театровед.

Роль Юрия Вильямовича в ташкентской культуре никогда не будет оценена до конца. Всю свою жизнь он занимался просветительской деятельностью, создавал театрально-образовательные проекты.

Читал лекции в вузах Ташкента по эстетике, истории театра, культурологии. Студентам говорил: “Если вам не интересно, уходите сразу. Тройку я вам все равно поставлю”. И никто не уходил: слушали, открыв рот.

Преподавал в Школе Драматического искусства театра «Ильхом» и его вместе с родными с огромной любовью вспоминают и старшее, и молодое поколение ильхомовцев, кому посчастливилось быть с ним знакомым и работать вместе.

ВОСПОМИНАНИЯ РОДНЫХ БЛИЗКИХ И УЧЕНИКОВ:

Отец нас с сестрой очень любил! И маму нашу любил сильно. И свою! Жить радостно и полной жизнью нам всем под одной крышей в окружении такой заботы мне раньше казалось естественным. Сейчас я вижу, сколько он делал для семьи, чтобы мы жили радостно. Откуда бралось столько сил?

Мне кажется, что была правда у него. Не только у него одного, но у его окружения. Какая-то правда, которая помогает все перебороть, перетерпеть…

Папа — Мастер слова. Благодарен ему, что оставил свои стихи нам. Хочу чтобы его читали. А еще бОльшая мечта — чтобы «Хоровод местоимений» родился на сцене. Думаю, когда-то это случится.

сын, Александр Александров

Удивительный человек! Энциклопедические знания, талант рассказчика, педагога. Его лекции можно было слушать часами, да и не лекции это были, а спектакль-монолог, исполненный талантливым актёром! Ранимый, добрый, галантный!

Теперь, к сожалению таких педагогов, влюблённых в свою профессию почти не осталось! Он всегда поддерживал точку зрения Марка! Однокурсники, единомышленники, друзья…И резко был против хамства и примитива.

Юрий Вильямович всегда целовал женщинам руку. Дон Кихот!

Марина Турпищева

***

На обсуждениях премьерных спектаклей ташкентских театров Юрий Вильямович всегда очень точно и интересно высказывал своё мнение. Очень правильно говорил о плюсах и минусах. С ним никогда не спорили.

Терпеть не мог непрофессионального, безответственного отношения к профессии.

Сейдулла Молдаханов

***

Однажды мне на вахте передали книгу, завернутую в газету. Я как-то оторопела…

Открыла. Это была книга “Метерлинк”. И выделена история. «Там внутри»

Книга — подарок Юрия Вильямовича.

Как-то до этого мы говорили о том, что мне нравится. Я говорила, что нравится что-то странное. Недосказанное.

Планировали потом поговорить ещё. Но я была слишком мала. И я стеснялась…

Поговорила уже с ним «внутри».

Христина Белоусова

***

Я пришла в театр позже всех на семестр, поэтому боялась всех и всего. А особенно выражать свое мнение: мне казалось, что пока лучше молчать… Тем более на занятиях Юрия Вильямовича.

На одном занятии я толком не знала, о чем идет речь, но решила высказаться, чтобы не отставать от всех. Меня никогда так не слушали,как слушал он… от того, что мысли толком и не было, я стала теряться, а он направлял и сказал “спасибо”.

И только потом я поняла: он с самого начала понимал, что я говорю ради того, чтобы что-то говорить.

Но после этого я никогда не приходила к нему неподготовленной. Если не успевала, я читала хотя бы заголовок в метро, чтобы он снова послушал меня.

На его занятиях мы ощущали себя свободными творцами, он создавал все условия для этого. Его любимая фраза, которой я пользуюсь и сейчас: «хотите есть, кушайте. Лучше ешьте и слушайте, чем будете думать о пирожках на моих занятиях»

Наталья Ли

***

Во-первых, Юрий Вильямович — это единственный преподаватель в моей жизни, на лекциях которого можно было спать. И не потому, что занятия были скучными, а просто это было «официально» разрешено им самим. Во-вторых, у него можно было брать бесчисленное количество видеокассет с крутыми арт-хаусными фильмами, а интернета тогда не было.

Как-то раз, всем нашим курсом, под предводительством Юрия Вильямовича мы пошли на спектакль «Каспар» по пьесе Питера Хандке, который в Ташкент привезла немецкая труппа Theater an der Ruhr…

После очень длинного, как нам тогда казалось, первого акта, мы всем скопом хотели уйти, но умудрённый опытом просмотра огромного количества спектаклей критик и педагог Юрий Вильямович, ругая вместе с нами, на чём свет стоит, и этот и все другие немецкие театры, посоветовал нам собрать всю нашу выдержку и остаться на второй акт. Мы так и сделали.

В этот день мы всем курсом ощутили настоящее театральное чудо, то, что мы увидели во втором акте, произвело на нас колоссальнейшее впечатление. После этого я навсегда влюбился в немецкий современный театр. Мы с открытыми от удивления ртами, вереницей выходили из зала, и когда наша восхищённая цепь проплывала мимо Юрия Вильямовича, который сидел чуть выше, мы заметили, что наш педагог с сияющими глазами, размахивая руками, внятно артикулирует нам губами — «Я старый дурак!», а мы как загипнотизированные киваем ему головами, абсолютно соглашаясь с ним.

Конечно, он ругал себя за то, что позволил себе при студентах озвучивать своё суждение, тем более негативное, не досмотрев спектакль до конца. А мы, после того, как немного отошли от наваждения впечатлений второго акта, очень смутились, поймав себя на том, что своим соглашательством с Юрием Вильямовичем, обозвали его «старым дураком».

После этого случая, я стараюсь не уходить, не досмотрев спектакль до конца, хотя, к сожалению, не всегда это нужно…

Максим Фадеев

***

Юрий Вильямович переживал наши удачи и провалы как свои.

По нескольку раз смотрел все спектакли и после каждого оставался и говорил о своих впечатлениях. Его присутствие в зрительном зале вдохновляло и мотивировало.

Помню, как-то после очередного спектакля «Квартал Тортилья-Флэт» он подошёл ко мне и сказал: «Вот сегодня в финале ты был точен и убедителен, и ещё мне понравилось, что Дэни сегодня был небритый. Хорошая находка.» С тех пор за неделю до этого спектакля я не бреюсь.)

Борис Гафуров

Открою один старый секрет.

Как-то раз, когда мы только начинали работать над спектаклем «Полёты Машраба», мы пересеклись в фойе с Юрием Вильямовичем Александровым и он спросил меня, что я думаю о новом материале. Я ответил, что это моё первое знакомство с суфизмом, но я ещё не до конца понимаю кто такие каландары и поэтому пока сложно придумать про них этюд.

Юрий Вильямович кивнул головой и произнёс только одно слово – пойдём. Это был глубокий вечер, в театре уже никого не было, площадка была чистая, и мы вдвоём спустились прямо на сцену. Он закрыл большие двери, усадил меня посередине на второй ряд и сказал – смотри.

Даже не знаю какими словами описать то, что началось дальше… Чудо, карнавал, фейерверк, моноспектакль БЕЗ СЛОВ! Именно, без слов! Родной Вильямыч, который был мастером слова, который часами мог рассказывать историю театра, которого мы всегда только слушали вдруг, не произнося ни одного слова, стал издавать какие-то звуки, исполнять пластические па, порхать как птица, танцевать «умба-юмба» — танцы, погружаться в шаманский зикр.

На протяжении 20 минут я видел настоящую молитву суфия, у которой было начало, развитие и пик, в котором он соединился с Богом. Сказать, что я был ошарашен – не сказать ничего. Когда он закончил, я сидел с открытым ртом прижатый к спинке стула.

— Понял? – спросил он меня

— Понял – ответил я.

И потом он добавил:

– Это должно быть нашим с тобой самым большим секретом, обещаешь?

– Обещаю – ответил я.

На следующий день я принёс на репетицию несколько этюдов.

Прошло уже больше 15 лет и об этом эпизоде не знал ни Марк, ни коллеги, никто. И сейчас я с гордостью говорю — Юрий Вильямович! Вы — наш Учитель! И поэтому всегда в нашей памяти!

С Днём Рождения, Дорогой.

Бернар Назармухамедов

***

А мне однажды после спектакля «Лаборатория доктора Чехова» Юрий Вильямович задал вопрос:

— Оля, а почему «медведь»?

— Ну…Чехов… так назвал свою шутку в одном действии….

— Нет, почему именно она, именно его, именно так назвала?

Я загрузилась… Не могу сказать, что думала об этом все двадцать четыре часа в сутки. Но перечитывала, думала…

И через год-полтора, как бы сам по себе пришел ответ гениально простой, легкий и по-детски радостный!

— Конечно! Смирнов в своем гневном монологе (одном из) произносит слово — «крокодил».

— Посмотришь на иное поэтическое созданье: кисея, эфир,

полубогиня, миллион восторгов, а заглянешь в душу — обыкновеннейший крокодил!

Это попадает на воспаленный, с повышенным эмоциональным фоном женский мозг….ах так, значит, я — крокодил?!

А ты… Вы… Тогда….

— Медведь! Медведь!

Медведь!

Вот… логическое завершение зоологической «перестрелки»!

Спасибо вам, дорогой Юрий Вильямович, за этот урок!

……………………………….

P.S.И ещё… он такой красивый… Человек.

Он напоминал мне портрет А.Блока.

Но ближе…

(с) Ольга Володина

***

Писать хочется много. Но вряд ли получится кратко, нужно писать о нём книгу!

Юрий Вильямович, однокурсник моих родителей, и с детства казалось — это мой дядя, брат папы, мамы, как Марк Яковлевич, Камаридин Умарович, Наталья Константиновна и все сокурсники, все замечательные личности курса. Все они для нас родные!

Юрий Вильямович! Все его качества которые хочется и можно перечислить, все будут с большой буквы! Это Доброта, Вежливость, Обаяние, Притяжение! С ним ассоциируются Театральный институт, ТЮЗ, Ильхом театр, Музей кино, свободные вечера в Еврейском культурном центре, Институт Хореографии… небольшой путь длиною в Жизнь!

Знаю его с детства, знаю его с разных сторон и сейчас с годами очень сильно осознаю, как его не хватает… но есть очерк-видео, оно возвращает к нему. Видео, которое удалось сделать о его жизни, расскажет больше, чем наши слова..

Когда создавался очерк, на тот момент Юрия Вильямовича уже не было, но, казалось, он помогал соединять кадры. Пазлы его жизни скреплял так, как он этого хотел. Он чувствовал всегда всё… От и ДО!

С днём рождения, дядя Юра!

Шавкат Юлдашев.

СТИХИ Ю. В. АЛЕКСАНДРОВА

Уединение – спасение мое.

Ты, как названная сестра,

Спешишь помочь беспомощному брату.

Перемолоть, перебороть утрату,

Чтобы тепло и свет вернуть в жилье.

Пора, сестрёночка, давно пора

Расчехлить старую гитару

Попеть всю ночь у горного костра

Есть рыбу прямо из ведра,

Чтоб утром собирать разбросанную тару.

Я представляю, как ты это прочитаешь.

Быть может улыбнёшься, может быть всплакнёшь.

Ты почему-то точно знаешь,

Как ты на помощь мне придешь.

***

Крепись.

По улице пройдись.

Дивись всему.

Крепись.

Дивись тому,

Как ветер листья носит,

Как все дают друг другу наставленья.

Да, жизнь достойна удивленья.

Крепись.

По улице пройдись.

Скрепись.

Ты сможешь обновиться.

Для лучшей жизни возродиться.

Не жизнь без проб и обновленья.

Тут всё достойно удивленья.

Тут крепость замыслов, напитков.

Тут крепость слов, оков и снов.

Я был и не был. Был таков.

Влюбиться? Возродиться?

Может быть, напиться?

Крепись, скрепись.

По улице пройдись.

***

Без дна та бездна. Бездна та без дна.

И жизнь одна, и смерть одна.

Но есть резон в надежде.

Одна надежда на слова,

Слова о том, что все пройдет.

Пройдет, пойдет как прежде.

Без дна та бездна. Бездна та без дна.

Зачем надежда нам дана?

Зачем дана надежда?

На крышке гроба нет багажника.

Одна одежда. Одна одежда навсегда.

Слова нельзя найти в бумажнике.

Без дна та бездна. Бездна та без дна.

Над бездной голова кружится.

Как важно гнуть свое, своим ростком пробиться.

Ломать – не строить. Жизнь для этого дана.

Чтоб гнуться, не ломаться, не лениться.

Без дна та бездна. Бездна та без дна.

Как важно чувства освежать.

Сажать, растить, плоды собрать.

Любить свои плоды и понимать.

Ломать — не строить. Отдавать – не брать.

Без дна та бездна. Бездна та без дна.

***

Рука в руке. Какая нежность!

Любимый палец он сжимает в кулаке.

Рука в руке. Спасение в реке.

Когда узнаешь, что за чудо – принадлежность.

Рука в руке. Чьи это руки?

Зачем друг другу люди братья?

Какие страсти и какие муки

Сжимает то рукопожатье?

Река с рекой сливаются,

Соединяются теченья рек.

Рука в руке. Как с человеком человек

Соединяют с веком век.

На смену новое по-старому является.

Живые рифмы, как рука в руке.

Плодят друг друга.

Падают. Возносятся.

Живое вечно на бумагу просится,

Всегда маячит горизонтом вдалеке.

Стихи, когда их кто-то знает наизусть.

Когда они на музыку ложатся,

Когда под ними кто-то хочет подписаться,

Рука в реке, река в руке, гуляют, радуются. Пусть.

***

Сегодня день моей лампады.

Гори! И исповедь прими.

Сегодня, знаю, ты мне рада,

А кроме этого, мне ничего не надо.

В единстве знаменитая триада.

Грехи сожги. Гори. Тепла займи.

***

Обидно, что прогнозы не сбываются.

Пророки в сроки вышли в отпуска.

Поэтому, по лучшему гнетущая тоска.

Всё худшее, всё как назло случается.

Я вижу чудный крестик в декольте.

И декольте и крестик так идут друг другу.

Пороки биты.

Все. По замкнутому кругу.

Пророческие тексты распевают в варьете.

Пророк. Про рок. И про судьбу.

Про случай. Мне хочется прочесть.

Пропеть. Прознать.

Но я не знаю, как вас величать?

Не знаю ничего про голос Ваш могучий.

Вы входите, Вам все поклоны гнут,

От входа Вашего светло, тепло, красиво.

От входа вашего спесивцы не спесивы.

А труженики хороводят, сеют, жнут.

И снова сеют, снова жнут.

Так почему, случается, сбываются пророчества?

Как сбыться им, когда всем море по колено?

Когда не каждой кукле предназначено полено?

Как разгадать пророчество фамилии и отчества?

***

По листьям дуба, по ветвям гуляет тайна.

Прогулка с ветром на качелях листьев и ветвей.

Когда-то мы с тобой. Ты – Ева. Я – тот змей,

Друг другу друга подарили будто бы случайно.

На нашем дубе добрая кора.

Как старое лицо кора в морщинах.

На нашем дубе странная игра.

Игра любви и случая в ложбинах и лощинах.

Учиться надо у дубового листа.

История банальна и проста.

Проста история. Её интрига и сюжет.

Мы в той истории с тобой.

И вроде бы нас нет

О, юность, о мечты! Прогулки и насмешки.

Кто я такой, чтобы кого-то осуждать?

Пора всерьёз порассуждать,

Чего, когда, за что и сколько ждать.

О старость, старость! О грехи.

Не по зубам уже орешки.

Под нашим дубом ритм дождя из желудей.

В том ритме отзвуки круговорота.

У дуба – желуди. А где-то молодость детей.

Качели их случайностей, прогулок и затей.

И наши проводы кого-то за ворота.

Простая форма желтого листа

Молчаньем говорит о тайнах простоты.

Осенью цветы, листы. Лишь я и ты.

История банальна. Вечна. И проста.

Случайность встреч, потерь и расставаний.

Музыка судьбы в прогулке по ветвям.

Желудям не нужно рыть глубоких ям.

Желуди придут к своим корням.

Наш дуб – хранитель наших тайн и пониманий.

***

Она была стволом, теперь она доска.

Зачем тоскуешь ты о листьях и корнях?

Зачем-то помнишь про пилу,

Зачем тебе твой страх?

Доска, зачем тебе твоя тоска?

Кого и как ты собираешься понять,

Когда сама себя понять не можешь?

Кому и что ты хочешь доказать,

Когда червяк тоски гнетёт и гложет.

Готовая к приёму и шурупов и гвоздей,

Доска не может с участью смириться,

Не хочет в мебель превратиться,

Не хочет быть слугой людей.

Когда и что с тобою станет, не тебе решать

Врёшь! Доски не умеют тосковать.

И вкрутят, и вобьют, заполируют,

Приделают к другим доскам и сделают уют.

Доска с тоской ждала уютной участи.

В нее, конечно, гвоздики позабивали.

Но, надо же, доску с тоскою в землю закопали.

Ее судьба была не шкафом стать и не столом.

Опять стволом.

***

Магия чистого листа.

Пугающая пустота.

Бездонность белого квадрата.

Одновременно и молчит и говорит.

С воображением шалит.

Одновременно мощь, тлен и суета

Водой и солнцем наполняют

Колодец в сердце у меня.

Одновременно и молчит и говорит,

Свою таинственность хранит

О вечности напоминает.

Калечит, лечит и кричит.

Учитель нежности, вранья и благодарности

Доступен и таланту, и бездарности.

Ты слушатель, советчик, враг и брат.

Таинственный магический квадрат.

КУЛИКАШКИ ЧЕРЕЗ РАЗ

Диалог с монологом

Рассказ Юрия Александрова

История по Гамлету идет.

Игра закончилась.

Все стали уходить.

Ей скучно что-то говорить,

Вынимая сигарету изо рта,

Чтоб прикурить,

Чтобы зажечь от прошлого

Немного предыдущего,

Вспоминая голос Всемогущего

Она себя спросила

«Быть или не быть?»

Вся наша семья, все семь я, Ирочка тогда еще не родилась — мама, отец, Радик, Рая, я, Аня, когда Аня родила Костю, Семен — старший сказал: «Вот теперь мы семья. Я дождался внука». Вскоре он ослеп.

В городе шапки отца называли семеновками. Если кого видели в семеновке, знающие люди умели отличать, это был знак.

— У тебя шапка набекрень. Ты что, сын, влюбился?

— Пап, я сам поправлю.

— Поправь. Шапку себе только сам поправляй, никому не позволяй к шапке прикасаться, только хуже сделают.

Нас у родителей четверо. Рая, Радик, Аня и я. Родителей давно нет. Раи и Радика нет. Остались Аннушка и я.

Все Семеновичи. Анна Семеновна за стеной. Её сын, мой племянник, Константин Семенович. Дочь моя — Ирина Семеновна, потому что я — Сема.

Половина четвертого утра, Анна Семеновна за стеной звонит по телефону в разные города, в разные страны и повторяет одно и тоже.

Я сижу в том месте, где в стене печь. Тут тепло, в этом месте стена плохо заложена, все слышно.

— Алло, меня слышно? Пырнова на проводе, алло!

Анна Семеновна у меня фигура колоритная. Брат и сестра — мы очень разные. Я редко выхожу из дома. На прошлой неделе два раза выходил. Моя дочь Ирина избавила меня от всех бытовых забот. Её шофер завозит в дом продукты, ее домработница приходит у меня убрать, готовит.

Когда я смотрю в зеркало, там белое лицо, белые волосы, белые усы. Только брови черные. Брови у меня почему — то не седеют.

— Алло! Пырнова вам звонит, меня слышно? Нет, я не дорогая. Правильно, я дешевая. В том, что я дешевка — больше правды, чем в фальшивом «дорогая». Алло! Ты меня слышишь?

Сижу в том месте, где через стену все слышно, а она, там, за стеной, подходит к этому месту. Чтоб не слышать ее голоса, я скриплю дверью. Специально не смазываю петли, чтоб скрип был громче. Скрип скуки.

Был раньше футбольным фанатом. Надоело. Бабником был. Надоело еще больше.

Интриганом был. Такие интриги плел, ссорил, мирил, сводил, разводил. Скучно стало.

— Алло, я Пырнова. Мне приятно, что ты меня узнаешь. У меня четыре утра. Без пятнадцати.

Одно и тоже, одно и тоже, сколько можно трепаться? Я неделями ни с кем не разговариваю. И главное — не хочу. Она специально громко кричит и к печке подходит, чтоб слышно было. Ничего, у меня есть мой скрип. Мы тебя заглушим.

-Алло, меня слышно? Пырнова на связи, алло! Да, Аня, Аня, вы меня слышите?

Когда — то это был наш общий большой дом. Еще раньше — большой общий коммунальный двор, шесть семей в одном дворе. Семен старший всех расселил, всем купил квартиры, построил для сыновей и дочерей то, что построил. Силен был мужик. Мы с моей Аней разрубили стеной родительский дом. У нее есть Костя, у меня Ира.

-Алло, Вам звонит Анна Пырнова, когда будете дома, перезвоните мне, я спать не собираюсь, в любое время. Очень надо поговорить. Спасибо.

Чтоб ее не слышать, я лучше напишу про то, почему я это пишу. Такой у меня теперь образ жизни. Графоманство заглушает скрип скуки. Пишу не сочиненную историю, вспоминаю свою жизнь и записываю, как Анна Семеновна разговаривает за стеной со своим Константином.

— Мам, какое сегодня число?

— Четвертое апреля.

— Сколько я уже болею?

Она тогда ответила странно, я не записал, но запомнил. Анна Семеновна сказала, что Костя много раз спрашивал о том, сколько он болеет, а она хочет, чтоб он думал не о болезни, а о том, как хорошо жить на свете. Она рассказала ему про Петуховых.

Кто — то меня тихим голосом зовет.

Кто — то продает и отмечает.

Кто — то покупает, назначает.

Кто — то бьет, ругает и пугает.

Что за бред? Моя гордыня мне покоя не дает?

Я как — то спросил нашего отца: «Папа, ты был счастлив?», он мне ответил не про любовь, не про работу. Ответ был такой: «Сын, ни перед кем никогда не поднимай забрало. Береги забрало».

Скриплю скукой и берегу своё забрало.

— Еще рано, пятый час, поспи еще, мне надо сделать несколько звонков, потом я тобой займусь.

— Мам, я сок хочу.

— Сок есть, сейчас налью, давай, я тебя к печке подкачу, здесь теплее, ты пригреешься, поспишь.

У меня с моей Ириной Семеновной нормально пообщаться не получается. Она самостоятельная, богатая, независимая. Мне бы хотелось, чтоб она спросила меня о чем-нибудь, посоветовалась или пооткровенничала.

— Мам, мне не спится.

— Не спится и не надо. Нашел из-за чего нервничать.

— Я не нервничаю, я поговорить хочу.

— О чем?

— Все равно, о чем. Расскажи про Петуховых, как он ее гонял.

— Сколько можно одно и тоже рассказывать?

— Мне охота послушать.

— Дай мне сделать пару звонков, я тобой займусь, не капризничай. Дай маме поработать.

— Работай. Ну работай, работай, сама же не работаешь, только вид делаешь.

— Тебе охота ссориться с утра пораньше?

— Кто с тобой ссоритcя? Я тебя о чем-то прошу, ты вредничаешь. Спать мне не даешь.

— Я тебе спать не даю?

— Да, ты. Своими «алло» .

— Давай-ка, поехали куда подальше, чтоб ты меня не слушал, и не подслушивал.

— Нет, не поеду, мне здесь у печки хочется.

— И мне здесь хочется. Что дальше? Кто из нас вреднее, кто кого перевредничает?

Как будто сижу в коридоре, жду очереди к стоматологу, слышу звук бормашины. Сравнимо только с этим. Она ему про Петуховых так и не стала рассказывать. Не хочешь, и не надо, у меня бумага есть, у тебя Костя, у меня бумага.

Моё упрямство — моё богатство. Скоро восход, я закрою глаза, поверну лицо к солнцу. Под веками начнут играть краски. Я дождусь, когда возникнет распущенный павлиний хвост, как только увижу блеск и краски павлиньего хвоста, почувствую вибрацию, мой день начнётся.

Когда отец еще не выкупил все дома в нашем общем дворе, нашими соседями были Петуховы. Не помню, как их звали, только фамилию. Помню, Петухов был безногим. Передвигался на четырехколесной площадке. Отталкивался от земли руками. Колеса были пристегнуты к Петухову двумя солдатскими ремнями. Руки Петухова у меня перед глазами. Даже зимой он не носил рукавов. Руки были сплошь покрыты волосами — от плеч до мизинца. Он на руках взбирался по железной приставной лестнице на чердак, а потом спускался, такие были руки. Зарабатывал Петухов двумя способами.

Выжимал женщинам белье и на спор, за деньги, ставя свою руку на стол, укладывал наповал любую руку. Теперь это называют армрестлинг.

Когда он свою Петушиху гонял, он швырял в нее камнями. Весь двор высовывался в окна: «Петушиху гоняют!» Петухов сделался каменным снайпером, никогда не попадал Петушихе в голову, метил так, чтоб она от боли присела, чтоб бежать не могла. Как попадет ей камнем в копчик, Петушиха присядет, он тут как тут, начинает ее колотить.

Потом Петушиха с синяком под глазом, с раздутыми губами везет его, взяв за руку, он гордо едет на своей коляске, ни на кого не смотрит.

Всем своим видом показывает, вот, мол, учитесь, и без ног можно быть петухом.

Королем.

Все смотрели на Петуховых, ему это и нужно.

— Мама, тебя в школе звали Пыра?

— Как еще звать, если я Пырнова?

— И орден колбасы у тебя был? Ну, был же, не отпирайся, не отпыривайся, я его нашел, этот орден в форме колбасы и с надписью. Почему молчишь? Расскажи, кто это придумал, наградить тебя орденом колбасы. Ты в школе толстая была? Как ты смогла похудеть. Расскажи.

Никогда она ему это не расскажет.

— Я не буду это рассказывать.

— Почему.

— Не буду и все. Не хочу.

Свою Аннушку, Анютку, Анну Семеновну я знаю так, что даже скучно. Иногда кажется, что она пукнуть захочет, а я это буду знать раньше.

Моя Анна Семеновна для меня абсолютно предсказуема.

Это был орден в форме колбасного ломтя с кругляшками жира, с надписью «Пыра — кавалер ордена колбасы». Анна Семеновна была не просто толстая, жир на жире, толстая была девочка и очень смешная, потому что быстро бегала, кувыркалась. У меня была обязанность — встретить Аню после школы и привести домой. Семен — старший, отец наш не позволял Анюте самой ходить, Анну это возмущало, она хитрила, пряталась от меня, лезла через заборы, лазила в дыры, только чтоб самой. Если ей удавалось удрать, Семен — старший порол нас обоих. Бил всегда по голой заднице и только ладонью. Я плакал, Анна — никогда. Получала все молча.

— Мама, расскажи, когда был самый счастливый день в твоей жизни?

Там, с той стороны нашей общей печки, словно эхо моей писанины. Стоило мне написать о том, как я спрашивал о счастье отца, Костик там у нее про это интервью берет. Думаю, что она сейчас расскажет ему о том, как она его, своего Костика, родила, как лежала в коридоре и ощущала свободу, могла сдвинуть ноги, повернуться набок. Рожать всем нелегко, толстым еще труднее. Она мне это рассказывала. Свою стену мы построили сравнительно недавно. Раньше я был хранителем всех тайн ее юности, молодости и раннего материнства. Когда были живы мать, отец, Зина, Радик, если с Аней были какие — то проблемы, все советовались со мной. Про Аню я знал больше всех, послушает она, если послушает, только меня.

— Мама, расскажи про своё счастье.

— Костя, что за бредовые заскоки, пять часов утра, я пытаюсь решить несколько важных дел, для тебя важных, ты мне такие вопросы задаешь. Зачем тебе моё счастье?

— Не расскажешь?

— В другой раз, не сейчас. Не обижайся, не настроена я о счастье вспоминать.

— О счастье надо не вспоминать, о нем надо помнить.

— Не сейчас.

— Всегда.

— Почему надо, с утра мотать нервы, ты выспался, а я не ложилась. В пять утра он хочет слушать о мамином счастье, когда мама несчастна.

Я все это записал после того, как они, наругавшись, улеглись. Это что! Когда Костя был здоров, вся округа привыкла к их ночным скандалам с матом — перематом. Мы с моей Ириной Семеновной ругаемся всегда тихо, в последнее время вообще не ругаемся, потому что не видимся. Иришка у меня такая: «Папа, я тебя видеть не хочу». Все. И ничего с ней не поделаешь. Кажется, что вчера водил ее в садик, бац, промелькнуло, теперь ее шофер Марат исполняет все, о чем бы я не попросил. Сам меня просит что-нибудь попросить.

— Семен Семенович, хотите мармелад? Коньяк хотите? Зефир в шоколаде? Рыбу копченую? Семен Семенович, попросите меня о чем-нибудь, мне от хозяйки достанется, я должен отчитаться, если вы ничего не…

— Папиросы, любые.

Марат добрый, хороший, трудолюбивый, почему Иришка так его унизила, я ее спросил об этом, она мне: «Папа, не сыпь мне соль…» то, что дальше я услышал от моей лапоньки, кисуни, Иринушки, я на бумагу занести не могу. Не сыпь мне соль в…

«Жопа» я написать могу. Не сыпь мне соль в….

У них теперь принято материться. Иринка с Маратом жили. Рассорились. Она сделала его своим шофером. Не понимаю я эту новую жизнь. Иришка, дорогая, ты много раз говорила мне одно и то же, одним и тем же тоном: «Я ненавижу стихи».

У Гамлетов случается больное самомненье.

Любовь к себе всё перевешивает, всех гнетёт.

История по Гамлету идет,

Но не исчезли ни волненья, ни сомненья.

Ты не умел на ней играть, но так хотел всех этому учить.

Ты был уверен, что сумеешь всех расшифровать.

Ты не сумел понять, принять, простить.

Когда — то болтал не переставая четыреста пятьдесят минут в сутки, это десять академических часов. Сейчас неделю ни с кем не разговариваю. У Анны с Костей телевизора нет, они часто просились ко мне телевизор посмотреть. Я телевизору своему объявил байкот. Как перестал его смотреть, стал себя лучше чувствовать.

С тех пор, как мы стену поставили, они ни разу ко мне на телевизор не попросились.

Когда привезли кирпич для стены, его сгрузили у калитки. Нужно было перетащить все в сарай во дворе. Марат привез грузчика. Щуплый, маленький, черный, меньше меня. На мой вопрос Марат ответил так: «Зато дешёвый». Теперь богатые скупее бедных. Грузчик оказался шустрым, бегал туда — сюда с большими стопками кирпичей, работал аккуратно, без перекуров. У него была одна перчатка на левой руке. Перчатки у меня в доме были, я ему предложил, он отказался. Я просил его передохнуть, попить чай, отказался. Когда он все сделал, я рассчитался и спросил его, об одной перчатке, о том, куда он так торопится, почему не дает себе отдыха. История грузчика с перчаткой на левой руке была такая:

— Я скрипач. За правую руку я не боюсь. Если нервы на пальцах левой руки перестанут чувствовать струны, я пропал. Гружу кирпичи потому, что выхода нет. Дочь спасать надо. Там, где мы живем, лекарства нет, мне на ваши деньги надо сейчас купить лекарство и успеть на автобус.

Я тогда позвонил Ирине Семеновне. Со мной говорил Марат. Я рассказал историю грузчика. У Марата просьбы всегда как указания. Может, поэтому Ирка сделала его не отцом своих детей, а слугой. Слуга он очень хороший. Меня попросили грузчика не отпускать. Тогда Марат приехал и увез скрипача. Когда я подхожу к стене, в одном месте специально нет ни побелки, ни штукатурки, кладу руку на кирпич, именно левую кладу, нервы начинают чувствовать струны. В голову кое-что приходит.

Мама нас рожала в трудные времена. Сначала Радика, потом Раю, меня, Аню. Мама умела всех слушать и никого не слушаться. Она была похожа на скрипочку из моего стихотворения. Отец не разрешал дочерям поздно гулять. Ложась спать, запирал калитку и клал ключ под подушку. Мама воровала у него ключ, отпирала, у нее даже масленка была, чтоб замок и ключ смазывать, чтоб бесшумно открыть. Анна шмыг в постель, мама потихоньку ключ обратно на место. И всегда говорила: «Дочь, я знаю, что ты можешь через забор, я знаю, что ты все можешь, когда сама станешь мамой, поймешь меня, спи». Они с отцом были контрастной парой. Семен — гигант, красавец, мама — щупленькая, худенькая. Отец никого не слушал, мама слушала всех. Всех встречала, провожала, кормила, обстирывала, лечила. Во дворе у мамы был огромный авторитет. Ругаться умеют все. Мириться не умеют. Мама была гениальной хозяйкой и примирителем. Весь двор ходил к ней занимать денег, масла и мудрости. В нашем доме почему — то было принято звать мою сестру по имени-отчеству. Маленькая толстуха, что называется — пешком под стол — все зовут Анна Семеновна. Маму по имени и отчеству никто не звал. Весь двор говорил: «Маслёнка».

— Иди к Mасленке, она тебя научит, что делать.

— Петух, сгоняй к Mасленке, она белье постирала.

— У Mасленки сабантуй, Радька в гости приезжает.

— Масленка просила веревки во дворе не занимать, у нее большая сушка.

Когда во времена моей молодости говорили: «Старик, я тебе расскажу, но смотри, могила», — это значило, что в доверительном дружеском разговоре один просил другого хранить секрет. Мама была могила. Никому ни про кого не рассказывала, ни с кем никогда никого не обсуждала. В самые трудные моменты жизни садилась к окну и тихонько пела. По улице родители ходили не под руку, а взявшись за руки, как маленькие дети.

— Масленка опять своего Семеновича за ручку повела новые туфли ему покупать. Где таких жен находят?

Мы с Анной Семеновной контрасты. Со стороны — никто не скажет, что брат и сестра. Она до сих пор активистка, во всем всегда участвует. Акции, демонстрации, собрания, семинары, конференции. У нас совершенно разный образ жизни.

Раз или два в неделю я сажусь в автобус специально в то время, когда они полупустые. Еду по городу, смотрю в окно. Ни к кому, ни за чем, еду, чтоб посмотреть, как меняется город, возвращалось, запираюсь и затворничаю. В отшельнической жизни есть своя прелесть. Разговор с самим собой. Каждое впечатление западает и возбуждает.

По нашему городу в разных районах разбирают дома. На прошлой неделе заметил, как разбирают многоэтажку в центре, на этой неделе половины этажей уже нет. Люди между собой разбираются, дома разбираются, страны. Жизнь на земле в жанре разборок. Все всё разбирают, все со всеми разбираются.

Мне самому интересно разобраться, когда и почему мне все надоели. Я всем надоел — понятно. Характер у меня невозможный. Люблю, чтоб все лежало на своих местах, люблю заведенный распорядок жизни, пунктуальность. Это всех раздражает, а меня раздражает, когда вещь не на месте, когда не помнят, опаздывают и руки дамам жмут, а мужики целуются. Не понимаю я эту новую жизнь.

Скука от одинаковости. Никто ничего своего не сделает и не скажет. Мужья, жены, любовницы, любовники, дети, родители — у всех одно и тоже, жизнь в жанре разборок. Все сыпят соль. Куда — не напишу. Еду в автобусе, мужик громко чихнул. Рядом с ним на сидении сидела солидная дама, она шарахнулась и упала. Пара человек в проходе на выход, водитель затормозил, они через упавшую: куча — мала. Кто-то визжит, хохочет, кто-то охает, трет ушибленное. Водитель вышел посмотреть, что случилось:

— Драка, что ли?

— Поехали быстрее.

— Возьми двойную плату за проезд.

Я вышел, все продолжали обсуждать, как кто падал. Вопли, хохот вытащили людей из жизни в жанре разборок. Даже придавленные веселы.

Отец объединил двор, все шесть домов сделал нашими и начал строительство. Когда я от него первый раз это услышал, я до конца его не понял. «Я третий скорняк в городе». До трех я тогда считать умел, но не знал, что значит слово «скорняк». Я спросил: «Папа, кто это решил? Что ты третий, не второй, не пятый?» Семен — старший ответил: «Я только двух ставлю выше себя».

Строительство шло полным ходом, ломка, возведение нового, прорабом была мама. Наём исполнителей, приобретение материалов, вывоз мусора, завоз бетона — это все мама. Папе нельзя мешать. Что мешает папе кроить и шить, то отметается сразу. Семен кроит. Это святое, Семен шьет. Туда нельзя, там Семен шьет. Пишу это сейчас на отцовской швейной машинке и вспоминаю, какие начались чудеса в тот момент, когда шла перестройка общего двора.

Начало чудес было робкое. У соседей заболела собака. Они держали, кроме собаки, коз. Собаку любили, но за коз боялись. Думали о том, что собака заразная. Мама забрала больную собаку к нам. Собака выздоровела без лекарств и ветеринара. Полежала у нас и выздоровела.

Через какое — то время в неразберихе ломки и стройки стали выздоравливать бараны, куры, ослы и люди.

Соседи принесли на носилках девочку. Врачи сказали — обречена. Мама определила ей место, сама за ней ходила. Кормила, мыла, переодевала. Через три месяца девочка бегала.

Про чудеса поползли слухи. Лечебница нашего дома в народе называлась «Масленочка». Мама не блефовала, не изображала из себя целительницу, впускала к нам всех, лишь бы Семену — старшему не мешали кроить и шить.

Старший Семен не возмущался ни баранами, ни старушками на носилках, ни детьми на инвалидных колясках.

Кроил и шил.

В нашем доме выздоравливали. К Масленочке начали приезжать издалека. Платы мама не брала. Кто что оставлял, складывала: «Детям». Семен — старший кроит и шьет.

Стройка идет.

Больные выздоравливают.

Дети растут.

Всем этим вдохновенно руководит Масленочка. Папины шапки тогда носили самые богатые, знаменитые и авторитетные начальники, бандиты и артисты.

Все переломила папина болезнь. Если бы папа не заболел, если бы мама так папу не любила, рай мог продолжиться. Началось все с глаз. Папа ослеп не постепенно, сразу, потом стал забывать, как кого зовут, никогда в своей жизни не курил, но все время просил дать ему папироску. Именно так — не сигарету, не закурить, не папиросу — папироску. Мама ходила за ним, так тогда это называлось — она за ним ходила, как за маленьким, никого во двор к нам не пускала, ни больных, ни рабочих, никого.

Когда хожу по улице, люблю менять темп шага. До седых усов жил в спешке, теперь никуда никогда не тороплюсь. Иногда делаю вид, что тороплюсь. Сам не знаю, зачем мне нужен этот блеф, как будто что — то в себе проверяю или напоминаю сам себе о чем — то.

Когда я шел медленным шагом, она ко мне подошла.

— Можете подержать мой букет, у меня шнурок развязался.

— У вас нет шнурков.

— Можете подержать букет?

— Давайте свой букет.

Она забежала в подъезд дома. Я стоял с охапкой цветов минут пять и решал, положить цветы на землю, зайти в подъезд или ждать, что будет. Резкостью и походкой хозяйка букета напоминала мне мою Ирину, светло-фиолетовые оттенки цветов напоминали хвост павлина, запах фрезий был ошеломителен.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

Забрала букет и пошла. Все могло объясняться очень просто: резинка лопнула, лямка оборвалась. Колорит и аромат букета заставил меня фантазировать. Смотрел, как она уносит цветы, прижав двумя руками их к себе, словно ребенка, смотрел на окна и воображал, что она показывает меня кому — то в окно. Про таких, как я, говорят: «Укомплектованный». На мне дорогие вещи, у меня лощеный, вальяжный, сытый вид. С букетом в руках я производил впечатление солидного ухажера.

Случай с букетом разогнал скуку. Пишу об этом и получаю от этого удовольствие. Чувства цветные и ароматные.

Анна Семеновна стучит ладонями по печке, звук получается хлюпающий, тусклый.

— Зайди, зайди пожалуйста, мне очень плохо, зайди, Костя уснул, мне посоветоваться надо, зайди, я знаю, что ты меня слышишь.

Слышу, как ее вырвало. Рыдает. Когда из меня камни лезли, когда я от этих камней на стенку лез, воем выл, ты зашла?

Под звук рыданий и блевотины я вспомнил, какой у Анны Семеновны изумительный смех. Анюта смеется заливисто, звонко. Ей часто говорят: «Анна Семенова, займите смеха». Она смешливая, палец покажи — захохочет так, что все вокруг от этого смеха смеются.

На тот большак,

На перекресток

Уже не надо больше мне спешить.

Это мама сидит у окна и тихонько поет.

В нашем дворе мы были самые богатые. Самыми бедными были Федя со своей горбатой бабушкой. Семен — старший замучился с этой горбуньей. Федька был согласен уехать, он или ножи точил, у него был точильный аппарат, или пил. Но хозяйкой комнаты была бабушка. Горбунья ни в какую не хотела съезжать. Кто только к ней не подкатывался. Хитрая, написала заявление участковому милиционеру, мол, угрожают. Ни бандиты, ни начальники в семеновских шапках ничего с горбатой бабушкой поделать не могли. Федька сидит во дворе, крутит педали на своей точильной машине, фонтан искр, топор точит и во все горло орет:

— Я ее сам сейчас порешу этим топором, чтоб людям жить не мешала, Mаслёнка, зови милицию, я горбатую иду убивать, хватит мотать нервы, хоть одно доброе дело на земле совершу, Семен мне в тюрьму шапку сошьет.

Мама горбатое упрямство каплями отпаивает, отец Федьку — стаканом водки. Я вспомнил обо всем этом, потому, что сейчас я сам — горбатое упрямство.

— Зайди, Сема, мне плохо, зайди.

Пить надо меньше. Если в шестом часу утра опохмеляться, будет плохо, потом еще хуже, потом хуже и хуже.

Что происходит с людьми от резких перемен? Перепад температур камни раскалывает. Костина болезнь, их ссора с моей Ириной, стена в родительском доме. Все раскалилось до белого каления, треснуло. Стало совсем не так, как было.

Анне Семеновне всегда было лучше, чем мне. Я всегда был ей подчинен. Встречал ее после школы одной и той же фразой: «Какие у тебя длинные уроки». Брал ее за руку и вел. Она вырывала руку, клала мне свою руку на плечо и шла сзади меня. Её правая рука на моем левом плече: «Быстрей шагай, что — то ты так медленно ходишь, шире шаг!» Откуда — то знала военные команды. Знаю, откуда, Семену — старшему на перестройку дома роту солдат приводили, он генералу шапки шил. Наслушалась команд и стала толстым прапорщиком.

Теперь моя Анна Семеновна генерал без армии. По печке ладошками и в слезы. Была в нашем дворе еще одна Семеновна. Анну и Клаву все считали сестрами. Обе толстые. Отчество одинаковое. Наваждение с этими Семеновичами и Семеновнами.

Аня и Клава были подругами детства, не могли дня прожить друг без друга, когда семья Клавдии съехала, перезванивались, трепались часами по телефону, назначили друг другу свидания всегда в одном и том же месте — в центре города есть фонтан.

— Клава, на фонтане в восемь.

— Знаю я твои восемь, приду в половину девятого и еще час буду ждать.

— Значит, подождешь.

— Значит подожду. Жду вечера.

— Я тоже. До встречи.

— Я буду скучать.

— Я тоже.

— Клавдия Семеновна, пока.

— Анна Семеновна, пока.

То была совсем другая жизнь. Фонтан на месте, я иногда еду вокруг него на автобусе. Там теперь никто никого не ждет. Автобус делает вокруг фонтана круг, в моих ушах их голоса.

— Аня!

— Клава!!

— Анька, зараза, собака!! Сколько я тебя жду, чтоб ты провалилась, подлая.

— Клавушка, я лечу!

Я их выслеживал. Семен — старший сделал из меня сыщика — телохранителя.

Когда отец кроил, с ним нельзя было разговаривать. Он разговаривал, когда шил. Наши с ним разговоры под звук швейной машинки. Через маму отец вызывал меня, чтоб я подробно отчитался обо всех свиданиях, встречах, похождениях Анны Семеновны. Я был обязан замечать детали, засекать время, запоминать цвет и фасон одежды. С кем, куда, на сколько Анна Семеновна зашла, быстро или медленно вышла, изменилось ли что — то в ее внешности при выходе. Семена — старшего интересовало все. Замечает ли Анна Семеновна, что за ней следят? Знает ли кто-нибудь, кроме нас двоих о том, что я слежу за сестрой? Моя слежка за Анной Семеновной сблизила меня с Семеном — старшим. Слежка и отчеты о ней были нашей тайной, я был счастлив, когда отец хвалил меня за развившуюся наблюдательность, за то, что я находчиво находил способы наблюдения, использовал в качестве укрытий стволы деревьев и мусорные баки. Не знаю, какие выводы отец делал из моих отчетов, этим он никогда не делился. Мне эта миссия многое дала и многому научила.

В парке недалеко от нашего дома застряло колесо обозрения. Клава и Аня оказались в самой верхней корзине. Сдвинуть колесо так и не смогли. Подогнали пожарную машину с выдвижной лестницей.

Когда толстой Клаве нужно было ступить на шатающиеся ступени пожарки, она стала в голос рыдать. Анна Семеновна обняла подругу, прижала к своему плечу и захохотала так, что вся толпа зевак стала смеяться. Всё было похоже на собрание сумасшедших. Групповая смеховая истерика. Люди тыкали друг в друга пальцами, приседали, держались за животы, обнимались. Стаи птиц разлетелись с парковых деревьев, испугавшись массового хохота. Гогот птиц и смех создали фантасмагорическую какофонию. Когда я об этом отчитался, отец посоветовал никому об этом не рассказывать.

— Почему?

— Потому, что упрут. Хороший сюжет, можно рассказик состряпать или даже фильм снять. Денег заработаешь. Прославишься.

Не нужны ни слава, ни деньги, слова нужны. Такой у меня теперь образ жизни. Сам себя веселю воспоминаниями. Все, что у нас случилось с Анной Семеновной, с ее Костей, у моей Иры с Константином, подтолкнуло перечитать «Гамлета».

Сумасшедшая Офелия всегда свою больную песню до конца поёт. История по Гамлету идет. Ошибка Гамлета проста и очевидна. Мне жаль Офелию. Мне за Офелию обидно.

Дикая смесь впечатлений, ассоциаций и моего нынешнего самочувствия и состояния. Диалог за печкой лезет в мой монолог, диалог с Шекспиром превращается в: «Та флейта до сих пор играет в Эльсиноре»

У флейты долгий век, она не человек.

Меняются мелодии.

Меняются флейтисты.

Меняются солисты в датском хоре.

Все меньше искренности

В каждом разговоре.

История по Гамлету идет.

У меня нет Горацио.

Меня никто не ждет.

Сел попить пива, за соседним столиком отец и дочь, он старше меня, летняя форма, орденские планки, она младше меня. С таким темпераментом люди обсуждали тонны черешни, таможню, взятки и цены, что я позавидовал. У меня такого темперамента хватало только на Джиральди Чинтио, Томазо Гуардатти, Матео Банделло, когда я читал лекцию о сюжетах Шекспира, откуда он их брал, как перерабатывал, я жил черешневыми эмоциями. В наступившей новой жизни ни итальянцы эпохи Ренашименто, ни елизаветинцы, включая стредфордца, мало кому нужны. Цены на черешню при покупке, при продаже, склады, цены на фуры, где взять подешевле грузчиков, даже с одной перчаткой на левой руке. Этим живут новые люди в новой жизни. Я, как телевизору, этой новой жизни объявил бойкот. Кто я такой, чтоб жизнь осуждать. Не участвовать в ней моё право. Это прожитое право. Не юридическое, не моральное, прожитое. Это право в моей седине.

Никак не могу, как теперь модно выражаться, въехать, не могу понять мужиков, которые красят себе волосы, потом еще интересуются: как тебе моя прическа? Зачем тебе мнение о твоей прическе? Зачем ты молодишься? Старый? Молодятся те, кто состарился. Молодые не молодятся. Если лист смять, я сминаю исписанные листы, сверху смять еще, потом еще, получится бумажный мячик, если каждый день жонглировать двумя мячами, только если каждый день, рано или поздно захочется взять третий. Я сейчас жонглирую четырьмя. Жонглерство бумажными мячами веселит меня и молодит. Иногда бью ими об стену и ловлю отскок от стены.

Как — то совершенно случайно провел своим бумажным мячиком по щетине на лице, хрустящий шорох напомнил, как мышь бежит в куче осенних листьев, как скребется кошка в дверь.

— Семен, если ты сейчас не придешь, ты меня больше никогда не увидишь. Все очень серьезно. Братишка, помоги, я пропадаю, если ты через пять минут не зайдешь, я закрою калитку, полезешь через забор, если захочешь знать, что с сестрой. Сама я больше стучать не буду. Мне страшно, у нас в подвале кто — то кашляет, охает и дышит. Прислушайся. Я с ума схожу, боюсь. Мне страшно.

В старой сказке страх — последнее удовольствие. Напои меня, накорми, уложи, насмеши. Напугай. Маленькие дети обожают страшилки, игры в испуг. Моя Анна Семеновна сейчас наконец напугает сама себя и получит от сегодняшнего утра все удовольствия. В подвале у нас стены нет, могу прогуляться, если действительно ей не почудилось, надо понять, кто туда забрался. И мышеловки заодно почистить. Одеваться лень. В доме люблю ходить голый. Удовольствие от наготы. Когда на мне нет одежды, я отдыхаю от своего забрала. Константин Семенович весь в шрамах, на руках — вены резал, на шее — вешался, на лбу. Никак не мог с собой покончить. Или играл с самоубийством — не знаю. Анна Семеновна напьется и шантажирует суицидом. Кого больше этим пугает, всех вокруг, себя — не понятно. То, что она никогда себя не кончит, это я знаю точно. У толстых жизнелюбие в генах, в крови. Фантазировать о собственных похоронах она когда — то любила, это был период, когда она рассталась со своим Семеном, Костиным отцом. Переживала, металась, произошло одно к другому — маму похоронили, Радика, Раю. У Анны Семеновны случился развод. Все вышло из — за снохи. Мужская беда, когда нас начинают делить любимые женщины. Бывший муженек моей Анны Семеновны еще тот экземпляр, палец о палец не ударил, когда мы один гроб за другим выносили, но моя Аня его не осудила, не корила, все делала сама, она всегда все могла сама и до сих пор может.

Если б не Марат, я бы зарос паутиной и мусором. Этот полный комплект за печкой, как когда — то мама наша, стирает, убирает, готовит, встречает, Провожает, ухаживает за Костей, не спит сутками, с утра опохмеляется и не забывает в печь постучать, я одного дня такого — не выдержал бы. Она живет. И в печку бьет.

Когда-то я любил проводить время в компании. Аннушкин Семен, Федька, Радик, я собирались у нас дома. В эти вечера мужского сходняка мама была королевой. Мы убирали ее из кухни и готовили. У нас не было кулинарных курсов, нам нравилось импровизировать. Мама сидела за большим овальным столом, мы ей по очереди прислуживали. Королеву играет свита. Мы придуривались, одевали разные костюмы, даже женские, хохотали, в кухне горела печь и все примусы. Кто-то брал на себя горячее, кто-то закуски, сладкое.

Не готовили только винегрет. Это мамино фирменное.

— Мальчики.

Взрослые мужики, мы для Mаслёнки мальчики.

— Мальчики, как решите собраться, предупредите, я винегрет сделаю.

В этом винегрете был особый способ сохранить его от прокисания, Mасленка умела поджарить лук в масле так, чтоб это масло, попав в мешанину овощей, спасало смесь от кислых бактерий.

Семену — старшему хотелось закончить работу. Иногда он работал до утра, но иногда, услышав компанейский шум, оставлял свою строчилку и приходил. Королева лишалась своего трона. Пришел король. Разгул компании близок к кульминации, мы песни поем, мама берет все в свои руки. Что кому подать, что Семен хочет, кто что чем хочет закусить.

— Зачем ты к ним вяжешься, они молодые, им охота самим без нас посидеть. Пойдем, я тебе накрою.

Семен — старший пересиживал и перепивал, перепевал всех. До утра мог по пятьдесят, еще по пятьдесят, еще — и песни под гармошку. Играл Радик.

На тот большак,

На перекресток

Уже не надо больше мне спешить.

Анна Семеновна в отца, двужильная, жир как панцирь, она давно похудела, давние друзья ее не узнают; потому что после того, как она Костю родила, резко похудела. Все полнеют после родов, Анна Семеновна худеет.

— Меня никто теперь не узнает. В этом есть важное преимущество. С кем хочу, поговорю, полезно неузнаваемо менять внешность. Неузнаваемость создает дистанцию. Люблю держать дистанцию.

Я тоже.

За предоставление семейных архивов и материалов благодарим сына Юрия Вильямовича Александра, а также Шавката Юлдашева.